震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて

〈ガイドライン制定の目的〉

平成23年の東日本大震災では、給油取扱所等の危険物施設が大きな被害を受けたことや、被災地までの交通手段や通信手段が寸断されたことにより、手動ポンプを使って一時的にドラム缶や地下タンクから給油するなど通常とは違った危険物の取り扱いが行われました。

また、避難所など危険物施設以外の場所では、一時的に暖房用の燃料を貯蔵するなどの行為が多く行われました。指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いは、市町村長等の許可を受けて設置された危険物施設以外の場所では行ってはならないことが消防法第10条第1項に定められていますが、同条第1項ただし書きにおいて、所轄消防長等の承認を受ければ、危険物施設以外の場所でも指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り、貯蔵し、又は取り扱うことができるとされています。(通常時の仮貯蔵・仮取扱い)

震災時等においては、臨時的な危険物の貯蔵・取扱いが必要となり、この仮貯蔵・仮取扱いが数多く運用されることが予想されます。手続きの簡略化を図ることにより、震災発生時必要となる危険物の一時的な貯蔵・取扱いについて円滑に行えるようにすることで、一日も早い災害からの復旧ができることを目的とし、本ガイドライン(震災時等の仮貯蔵・仮取扱い)を制定しました。

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに関するガイドライン

〈申請手続きについて〉

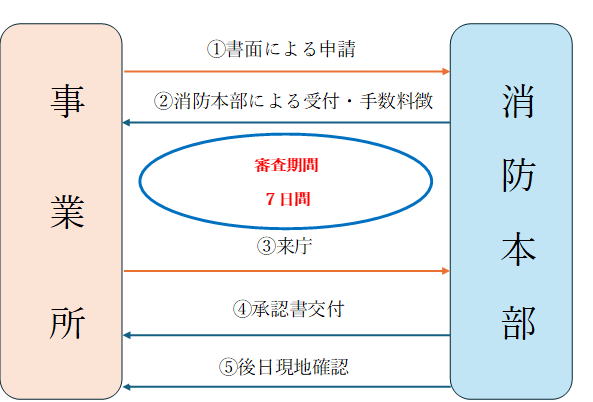

〇通常時の仮貯蔵・仮取扱いの流れ

通常時の危険物仮貯蔵・仮取扱いは、申請から承認まで7日前後を要します。

震災時において、通常の手続きでは審査期間が大幅に延びる恐れがあることに加え、事業所側の申請自体が困難となる可能性もあります。

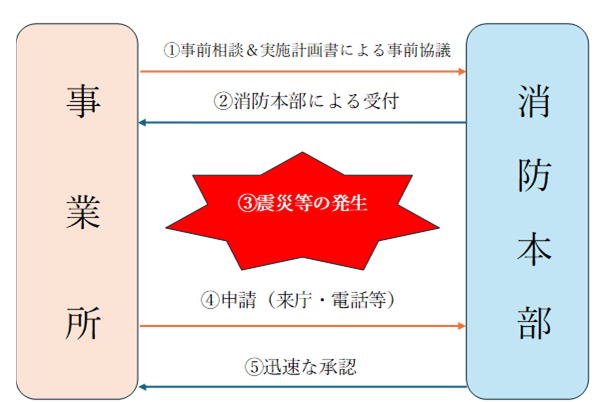

〇震災時等の仮貯蔵・仮取扱いの流れ

震災時等に危険物の仮貯蔵・仮取扱い等を行おうとする事業者が、震災時等における実施計画書を作成し、消防本部との間で事前に協議します。

仮貯蔵・仮取扱いの申請から承認までの期間が大幅に短縮されます。

必要となる書類等

【Word】震災時等仮貯蔵・仮取扱い実施計画書(鑑)

| 新規作成の場合、以下を参考としてください。 |

〈その他〉

〇震災時等の臨時的な危険物の貯蔵・取扱い

震災時等に危険物施設において、設備等の故障に備え予め準備された代替機器を使用する計画がある場合

事前に消防本部に対して届出を行うことで、それらの機器を使用することができる場合があります。

問い合わせ先

児玉郡市広域消防本部 予防課保安係

〒367-0035 本庄市西富田904番地3

TEL 0495−24−8392

メール hoan@kodamakouiki.jp